かぎ針編みを始めてみたけれど、独特な編み目記号が並んだ編み図の読み方がわからず、途中で挫折してしまった経験はありませんか。かぎ針編みの作品作りでは、編み図の理解が欠かせません。一見複雑に見える記号にも、実はたくさんの種類があり、それぞれに明確な意味があります。

例えば、編み図を読む方向は決まっているのか、編み物の目の数え方はどうすれば良いのか、よく見る編み記号のバツの意味は何か、といった疑問は多くの初心者の方が抱くものです。また、かぎ針の1目数え方のルールや、かぎ針編みの記号でCHと書かれているものが何を示すのか、途中で出てくるかぎ編みの「ましめ」とは何か、など、次々とわからないことが出てくるかもしれません。万が一、かぎ針編みで間違えた編み方をしてしまったらどうしたらいいですか、という不安もあるでしょう。

この記事では、そのような初心者の方々の悩みを解決するため、かぎ針編みの編み図の基本的な読み方から、主要な編み目記号の一覧、そしてよくある質問まで、丁寧に解説していきます。この記事を読み終える頃には、編み図への苦手意識がなくなり、自信を持って作品作りに取り組めるようになっているはずです。

この記事でわかること

- かぎ針編みの編み図の基本的な見方

- 主要な編み目記号の種類とそれぞれの意味

- 編み図に関する初心者が抱きやすい疑問の答え

- 編み方を間違えてしまった時の具体的な対処法

編み図の見方がわからない?かぎ針編みの基本を解説

- まず知りたいかぎ針編みの基本

- 編み図の基本的な読み方とは

- 編み図を読む方向は決まっている?

- 基本的な編み目記号の種類

- 主要な編み目記号を一覧で確認

まず知りたいかぎ針編みの基本

かぎ針編みは、先端がフック状になった「かぎ針」1本で、糸を引っかけたり抜いたりしながらループを作り、編み地を形成していく手芸です。コースターやあみぐるみのような小さな小物から、バッグ、セーター、マフラーといった本格的な作品まで、アイデア次第で様々なものを作ることができます。

かぎ針編みの編み方には、大きく分けて「平編み(往復編み)」と「円編み」の2種類が存在します。平編みはマフラーやストールのように四角い平面的な作品に使われ、円編みは帽子やバッグの底、あみぐるみなど立体的な作品を作る際に用いられる基本的な技法です。

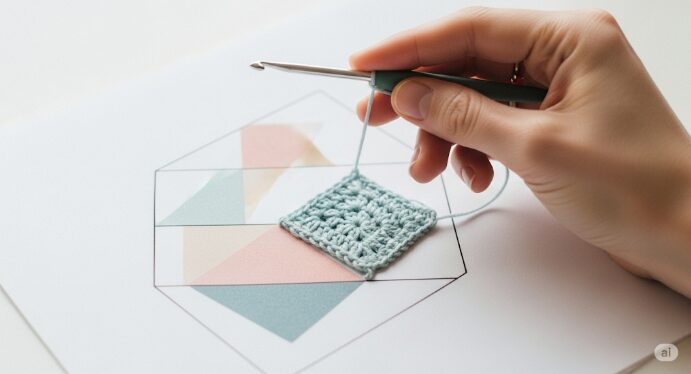

どちらの編み方をするにしても、作品の設計図となるのが「編み図」です。この編み図を正しく読み解くことが、思い通りの作品を完成させるための第一歩となります。この記事で、編み図に対する「わからない」という気持ちを解消していきましょう。

編み図の基本的な読み方とは

結論から言うと、編み図とは「作品の完成形と編み進め方を示す設計図」のことです。編み図には、どのような編み方をすればよいかを示す「編み目記号」と、それをどの順番で編んでいくかを示す記号の配置で構成されています。

編み図が読めるようになると、本やインターネット上で公開されている様々な作品のレシピに挑戦できるようになります。そのため、まずは編み図の基本的なルールを覚えることが重要です。

具体的には、編み図を読む際に最初に確認すべきは「段数」と「目数」です。段数は編み図の横(主に左側)に記された数字で確認でき、何段編むのかを示します。一方で目数は、各段に並んでいる編み目記号の数を数えることで確認できます。特に円編みなどで増し目や減らし目がある場合は、段ごとに目数が変わるため注意が必要です。

豆知識:編み図は完成品の「表側」から見た図

基本的に、編み図は作品が完成したときの表側から見た状態を描いています。そのため、裏面を編む段では、記号の編み方を反転させて考える必要があります(棒針編みで特に重要です)。

編み図を読む方向は決まっている?

はい、編み図を読み進める方向には基本的なルールがあります。しかし、これは前述した「平編み」と「円編み」のどちらで編むかによって異なります。この違いを理解することが、編み図読解の重要なポイントです。

平編み(往復編み)の場合

平編みは、編み地の端まで編んだら編み地を裏返して次の段を編む「往復編み」が基本となります。そのため、編み図を読む方向も編み地の動きに従います。

1段目(奇数段)は右から左へと読み進めます。そして、編み地を裏返して編む2段目(偶数段)は、左から右へと読み進めることになります。以降、奇数段は右から左、偶数段は左から右へと交互に方向を変えて読んでいくのがルールです。

円編みの場合

円編みは、中心から外側に向かって、常に同じ方向へぐるぐると編み進めていきます。そのため、編み図を読む方向も一定です。

基本的には、中心から外側に向かって、反時計回りに読み進めていきます。円編みでは段の変わり目が分かりにくくなることがあるため、段の始まりの目にマーカー(段数マーカー)を付けておくと、どこを編んでいるか見失いにくくなるのでおすすめです。

編み図を読む方向のまとめ

- 平編み(往復編み):奇数段は「右→左」、偶数段は「左→右」と交互に読む。

- 円編み:中心から外側へ「反時計回り」に常に同じ方向で読む。

基本的な編み目記号の種類

かぎ針編みの編み図は、様々な「編み目記号」の組み合わせでできています。ここでは、作品作りで頻繁に登場する、最も基本的ないくつかの編み目記号の種類を紹介します。

これらの記号は、それぞれ編み目の「高さ」や「形状」が異なります。記号の形と編み上がりのイメージをセットで覚えるのが上達への近道です。

例えば、最も基本となる「鎖編み」や、編み地が密になる「細編み」、少し高さが出る「中長編み」、そして最も高さが出せる「長編み」などがあります。これらの基本の編み方をマスターするだけでも、作れる作品の幅は大きく広がります。

最初はたくさんの種類があるように感じて圧倒されてしまうかもしれませんが、一つ一つの記号の意味は決して難しくありません。次の項目の一覧表で、それぞれの記号の形と意味をしっかり確認していきましょう。

主要な編み目記号を一覧で確認

ここでは、かぎ針編みの初心者の方がまず覚えておきたい、主要な編み目記号を一覧にまとめました。記号の形、名称、そしてどのような特徴があるのかを確認してみてください。

| 編み目記号 | 名称 | 特徴・用途 |

|---|---|---|

| 鎖編み(くさりあみ) | 全ての基本となる編み方。作り目や立ち上がり、模様編みなどに使う。記号は楕円形で表される。 |

| 細編み(こまあみ) | 最も高さが低い編み目。目が詰まり丈夫な編み地になる。記号は「✕」または「+」で表される。 |

| 中長編み(ちゅうながあみ) | 細編みと長編みの中間の高さ。細編みより少しふっくら仕上がる。記号は「T」のような形で表される。 |

| 長編み(ながあみ) | 高さのある編み目で、早く編み進められる。柔らかい編み地になる。記号は「T」に横線が1本入った形で表される。 |

| 細編み2目編み入れる(増し目) | 1つの目に2回細編みを編み入れ、目数を1つ増やす。円編みなどで形を広げる際に使う。 |

| 長編み3目の玉編み(たまあみ) | 未完成の長編みを複数作り、最後にまとめて1つの目にする編み方。ぷっくりとした立体的な模様になる。 |

かぎ針編み図の見方でわからない疑問を解決

- 編み記号のバツの意味は何ですか?

- かぎ針編みの記号でCHとは何ですか?

- よく見るかぎ編みの「ましめ」とは?

- 正しいかぎ針の1目数え方

- 編み物の目の数え方の基本ルール

- かぎ針編みで間違えた時の対処法

- 編み図の見方がわからなくてもかぎ針は編める

編み記号のバツの意味は何ですか?

編み図で使われる「✕(バツ)」の記号は、「細編み(こまあみ)」を意味します。これはかぎ針編みで最も基本的な編み方の一つです。

細編みは、名前の通り細かく、編み目の中で一番高さが低いのが特徴になります。目が詰まって密度が高くなるため、あみぐるみやバッグ、ポーチといった、しっかりとした丈夫な編み地に仕上げたい作品によく用いられます。

編み地の強度を出したいときに活躍する編み方だと覚えておくと良いでしょう。

注意:「+」記号も同じ意味

編み図によっては、細編みを「✕」ではなく「+(プラス)」の記号で表記している場合があります。どちらの記号が出てきても「細編み」を指す、と覚えておいてください。作成された年代や国、出版社によって表記が異なることがあります。

かぎ針編みの記号でCHとは何ですか?

編み図の周辺や説明文などで見かける「CH」というアルファベットは、「鎖編み(くさりあみ)」を意味する略語です。

これは英語の“Chain”の頭文字を取ったもので、海外の編み図や英文パターンでは非常によく使われる表記となります。日本の編み図では楕円形の記号で示されるのが一般的ですが、作り目の指示などで「CHを10目編む」のように文章で書かれていることもあります。

前述の通り、鎖編みは平編みの「作り目」や、次の段へ移る際の「立ち上がり」、そしてレースのような透かし模様を作る際など、かぎ針編みのあらゆる場面で登場する最も重要な編み方です。CHという表記を見たら、鎖編みのことだとすぐに思い出せるようにしておきましょう。

よく見るかぎ編みの「ましめ」とは?

「ましめ」とは、「増し目」のことを指し、編み地の目数を増やす編み方の総称です。編み図では、1つの編み目から複数の編み目記号が扇状に広がっている形で表現されます。

例えば、「細編み2目編み入れる」という記号は、1つの目に細編みを2回編み入れることで、結果的に編み目を1つ増やすという意味になります。これが最も基本的な増し目の方法です。

なぜ増し目が必要なのでしょうか? それは、作品に特定の形を与えるためです。例えば、円形のコースターを平らに保ちたい場合や、帽子のてっぺんから徐々に広げていく場合、または袖の形を作る際などに増し目のテクニックが不可欠となります。

増し目がなければ、円は丸まってお椀のような形になってしまいますし、平面的な作品の幅を広げることもできません。増し目は、作品のシルエットを自由にデザインするための重要なテクニックなのです。

正しいかぎ針の1目数え方

かぎ針編みで初心者が最も混乱しやすいポイントの一つが、「1目の数え方」、特に「立ち上がりの鎖編み」を1目として数えるかどうかです。

これは、どの編み方で段を始めるかによってルールが変わるため、注意が必要です。

立ち上がりの数え方のルール

- 細編みの場合:立ち上がりの鎖編み1目は、1目として数えません。そのため、2段目の最初の細編みは、立ち上がりの根元(1段目の最後の目)に編み入れます。

- 中長編み・長編みの場合:立ち上がりの鎖編み(中長編みは2目、長編みは3目が基本)は、それ自体を1目として数えます。そのため、2段目の最初の編み目は、1段目の2番目の目に編み入れることになります。

また、鎖編み自体の目数を数える際は、かぎ針にかかっているループは目数に含めず、その下にあるV字の数を数えるのが基本です。このルールを間違えると、作品のサイズが大きく変わってしまうため、しっかりと覚えましょう。

編み物の目の数え方の基本ルール

前述の「1目の数え方」に加えて、編み地全体の「段数」と「目数」を正しく把握することも重要です。編み図と実際の編み地を見比べながら、正しく編めているかを確認する際の基本となります。

段数の数え方

段数は、編み地が何層になっているかを数えます。平編みの場合、横方向の編み目の列を数えれば比較的簡単です。円編みの場合は、中心から外側に向かって渦の数を数えます。編み図の左側や右側に振られている数字と照らし合わせながら確認すると確実です。

目数の数え方

目数は、特定の段に含まれる編み目の総数を指します。編み地のてっぺんを見ると、V字の形が連なっているのが分かります。このV字一つを1目として数えます。増し目や減らし目がない段では、目数は常に一定のはずです。編み図に書かれている記号の数と、実際の編み地の目数が合っているか、数段ごとに確認する癖をつけると、大きな間違いを防ぐことができます。

マーカーの活用がおすすめ

特に円編みでは、段の始まりと終わりが分かりにくくなりがちです。段の最初の目に「段数マーカー」を付けておくと、今何段目を編んでいるのか、どこで一周したのかが一目瞭然になり、目の数え間違いや段数の数え間違いを劇的に減らすことができます。

かぎ針編みで間違えた時の対処法

編み物に間違いはつきものです。たとえ間違えても、慌てる必要はありません。かぎ針編みは比較的修正がしやすい手芸です。基本的な対処法は「ほどくこと」です。

間違えた箇所が数目前であれば、かぎ針を編み地から抜かずに、慎重に1目ずつ針先でループを外していくことで、簡単にほどくことができます。

もし数段にわたって間違えてしまった場合は、一度かぎ針をループから完全に抜いてしまいましょう。そして、間違えた箇所まで糸をスルスルと引っ張ってほどいていきます。このとき、勢いよくほどきすぎると糸が絡まることがあるので注意が必要です。

目的の段までほどいたら、最後のループに再びかぎ針を差し込み、そこから編み物を再開します。この「ほどいてやり直せる」手軽さが、かぎ針編みの大きな魅力の一つでもあります。

失敗を恐れずに、どんどん編んでみることが上達への一番の近道です。少し形がいびつになっても、それもまた手作りならではの「味」になりますよ。

編み図の見方がわからなくてもかぎ針は編める

この記事では、かぎ針編みの編み図の基本的な見方から、初心者がつまずきやすいポイントまでを解説しました。最後に、記事の要点をまとめます。

- かぎ針編みは「平編み」と「円編み」が基本

- 編み図は作品の設計図であり記号で構成される

- 平編みは往復、円編みは反時計回りに編み図を読む

- 記号の「✕」や「+」は細編みを意味する

- アルファベットの「CH」は鎖編みのこと

- 「ましめ」とは目数を増やす技法全般を指す

- 細編みの立ち上がりは1目と数えないのがルール

- 中長編みや長編みの立ち上がりは1目と数える

- かぎ針にかかっているループは目数に含めない

- 編み地のV字の数を数えるのが目数の基本

- 段の始まりにはマーカーを使うと便利

- 間違えた場合は慌てずにほどいてやり直せる

- 記号の形と編み上がりのイメージを繋げることが重要

- 基本的な記号を覚えれば様々な作品に応用できる

- 編み図への苦手意識を克服することが上達の鍵

かぎ針編み作家𝘮𝘰𝘬𝘢𝘢𝘵𝘦𝘢です。

編み図がなくても編める、気軽で自由なかぎ針編みを提案しています。

はじめての方でも、暮らしの中でそっと楽しめるものづくりを目指しています。