かぎ針編みで、自分だけのオリジナル小物を作ってみませんか?この記事では、初心者の方でも安心して挑戦できる、可愛らしいチューリップ模様のコインケースの作り方をご紹介します。無料で利用できる編み図を元に、基本的な編み方から丁寧に解説しますので、ぜひお気に入りの毛糸で特別なアイテムを完成させてください。

- コインケース作りに必要な道具と材料

- 編み図で使われる基本的な編み方の種類

- チューリップ模様をきれいに編む手順

- 作品をきれいに仕上げるためのコツ

準備|チューリップのコインケース編み図

- かぎ針編みに必要な道具と材料

- 初心者でも安心な基本の編み方

- この編み図は無料で利用できます

- 編み図で使う略語と記号の解説

- 使用する毛糸とかぎ針の選び方

かぎ針編みに必要な道具と材料

まずはじめに、コインケース作りに必要な道具と材料を準備しましょう。基本的なアイテムは100円ショップや手芸店で手軽に揃えることが可能です。スムーズに作業を始めるために、以下のリストを参考にしてください。

| 道具・材料 | 説明 |

|---|---|

| かぎ針 | 毛糸の太さに合わせて選びます。今回の編み図では4/0号を使用しました。 |

| 毛糸 | コットンヤーンなどの並太タイプを2〜3色(本体用、茎用、花用)用意します。 |

| とじ針 | 編み終わりの糸始末に使用する、毛糸用の先の丸い針です。 |

| 糸切りはさみ | 毛糸を切るために使います。一般的な工作用はさみでも代用できます。 |

| 段数マーカー | 円を編む際に、各段の編み始めの目印として使います。あると非常に便利です。 |

| 手芸用ボンド | 最後の仕上げで使用します。布や糸に対応した透明タイプがおすすめです。 |

初心者でも安心な基本の編み方

この記事の編み図で登場する、基本的な編み方と考え方をいくつか解説します。編み始める前にそれぞれの方法を確認しておくと、制作がスムーズに進みます。

輪の作り目

円形の作品を作る際のスタート地点となる編み方です。指に糸を巻き付けて輪を作り、その中に最初の細編みを編み入れていきます。この方法を使うと、最後に糸端を引くことで中心の穴をきれいに閉じることができます。

細編み(こまあみ)

編み目が詰まった、丈夫な編地になるのが特徴です。記号は「x」や「+」で表されます。コインケースの土台や側面など、強度が必要な部分で活躍します。

長編み(ながあみ)

細編みよりも高さ(長さ)のある編み方です。記号は「T」に斜線が入った形で表されます。少ない段数でスピーディーに編み進められるため、チューリップの茎のように高さを出したい部分で使われます。

最初は難しく感じるかもしれませんが、一度覚えてしまえば様々な作品に応用できる基本のテクニックばかりです。ゆっくり自分のペースで練習してみてくださいね。

この編み図は無料で利用できます

当記事で紹介しているチューリップ模様のコインケースの編み図は、個人で楽しむ範囲で無料にてご利用いただけます。ご自身で作成した完成品をフリマアプリで販売したり、SNSで公開したりすることも問題ありません。

ただし、編み図自体のデザインや画像をコピーして、ご自身のサイトやSNSで再配布する行為はご遠慮ください。皆様の良識あるご利用をお願いいたします。

ご利用にあたってのお願い

完成品をSNSなどに投稿される際には、「#(ハッシュタグ)」やメンションで、この記事を参考にした旨を添えていただけると大変励みになります。素敵な作品が完成するのを心より応援しています。

編み図で使う略語と記号の解説

編み図をスムーズに読み解くために、よく使われる略語や記号を覚えておくと便利です。この記事で主に使用するものを以下にまとめました。

主要な編み方記号

- 輪の作り目:円の中心から編み始める方法

- 鎖編み(くさりあみ):すべての基本となる編み方。「く」と略されることもあります

- 細編み(こまあみ):編み目が詰まった基本的な編み方。「こ」と略されることもあります

- 長編み(ながあみ):高さのある編み方。「長」と略されることもあります

- 引き抜き編み:段の終わりや糸をつなぐ際に使う編み方

これらの記号の組み合わせで、様々な模様が作られていきます。最初は戸惑うかもしれませんが、一つ一つの工程を確認しながら進めれば必ず理解できます。

使用する毛糸とかぎ針の選び方

作品の仕上がりは、使用する毛糸とかぎ針の組み合わせによって大きく変わります。今回のコインケースには、形が崩れにくく毛羽立ちの少ないコットンヤーンの並太タイプが特におすすめです。

毛糸のラベルには、通常その糸に適したかぎ針の推奨号数が記載されています。もし指定の5/0号針で編んでみて、編み目がきつすぎる場合は6/0号に、緩すぎる場合は4/0号に替えるなど、ご自身の編みやすさに合わせて調整するのがきれいに仕上げるコツです。

ゲージ(編み目のサイズ)について

同じ編み図でも、編む人の力加減によって仕上がりのサイズは微妙に異なります。もしサイズにこだわりたい場合は、本番前に試し編みをして、10cm四方に何目何段入るか(ゲージ)を確認してみるのも良いでしょう。

実践|チューリップのコインケース編み図

- 底の部分を編む手順(0〜2段)

- チューリップの茎を編む(3段目)

- ぷっくりした花びらの作り方(4段目)

- 側面の仕上げと接着の工程(5〜7段)

- 可愛いコインケース編み図のポイントまとめ

底の部分を編む手順(0〜2段)

それでは、実際にコインケースを編んでいきましょう。まずは底の部分からスタートします。輪の作り目から始めて、円を4段編んで土台を作ります。

底部分の編み方

0段目:輪の作り目を作ったら鎖編みを1目編みます。

輪の中に細編みを6目編み入れます。

最初の細編みに引き抜き編みをします。(計6目)

1段目:鎖1で立ち上がり、各目に細編みを2目ずつ編み入れる。(計12目)

2段目:鎖1で立ち上がり、「細編み1、次の目に細編み2」を6回繰り返す。(計18目)

これがコインケースの底になります。各段の編み始めの目には、段数マーカーを付けておくと分かりやすいです。

チューリップの茎を編む(3段目)

ここから側面を編み、チューリップ模様を入れていきます。まず、茎の色(緑など)の毛糸に替えてください。

3段目では、V字の模様を編んで茎を表現します。まず鎖3目で立ち上がります。これは長編み1目分と数えます。

次に、根元から2目飛ばした3目めの目に「長編み1、鎖編み1、長編み1」を編み入れます。これをV字編みとします。

この後は「2目飛ばして、3目めに長編み1、鎖編み1、長編み1」を最後まで繰り返します。

最後に、最初の立ち上がりの鎖3目めに引き抜き編みをして、この段は完成です。

チューリップの編み方(4段目)

次に、このコインケースの主役であるチューリップの花びらを編みます。花の色(赤やピンクなど)の毛糸に替えましょう。花びらのぷっくりした形は「玉編み」というテクニックで作ります。

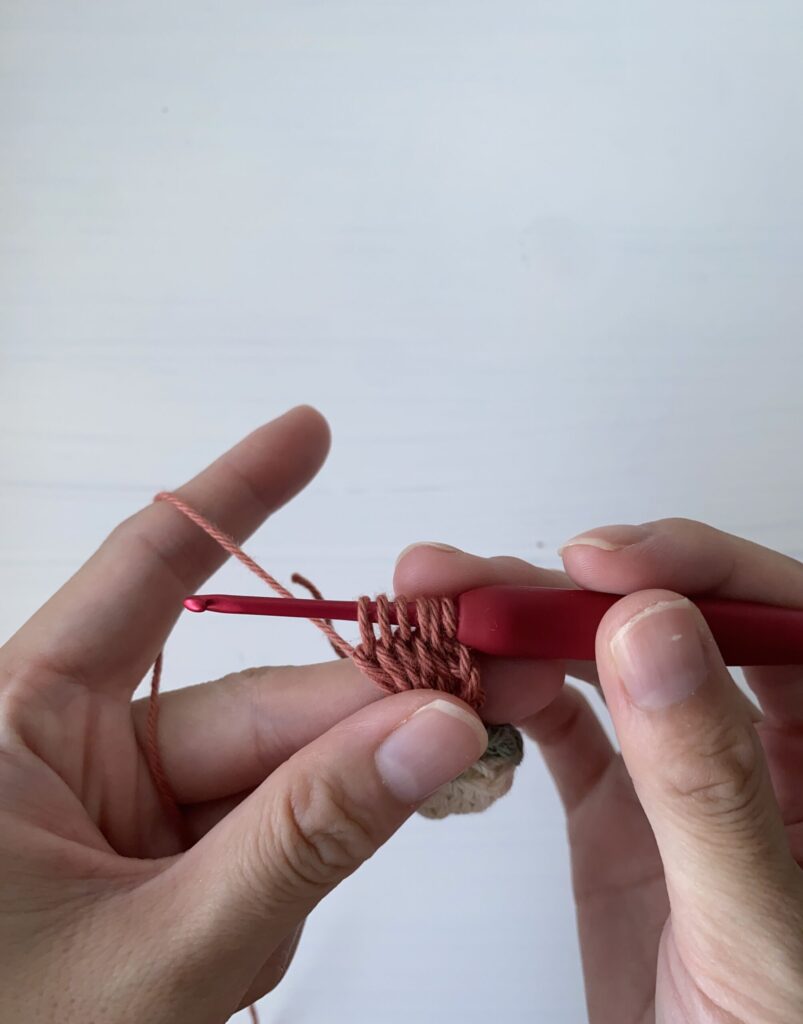

玉編みの手順

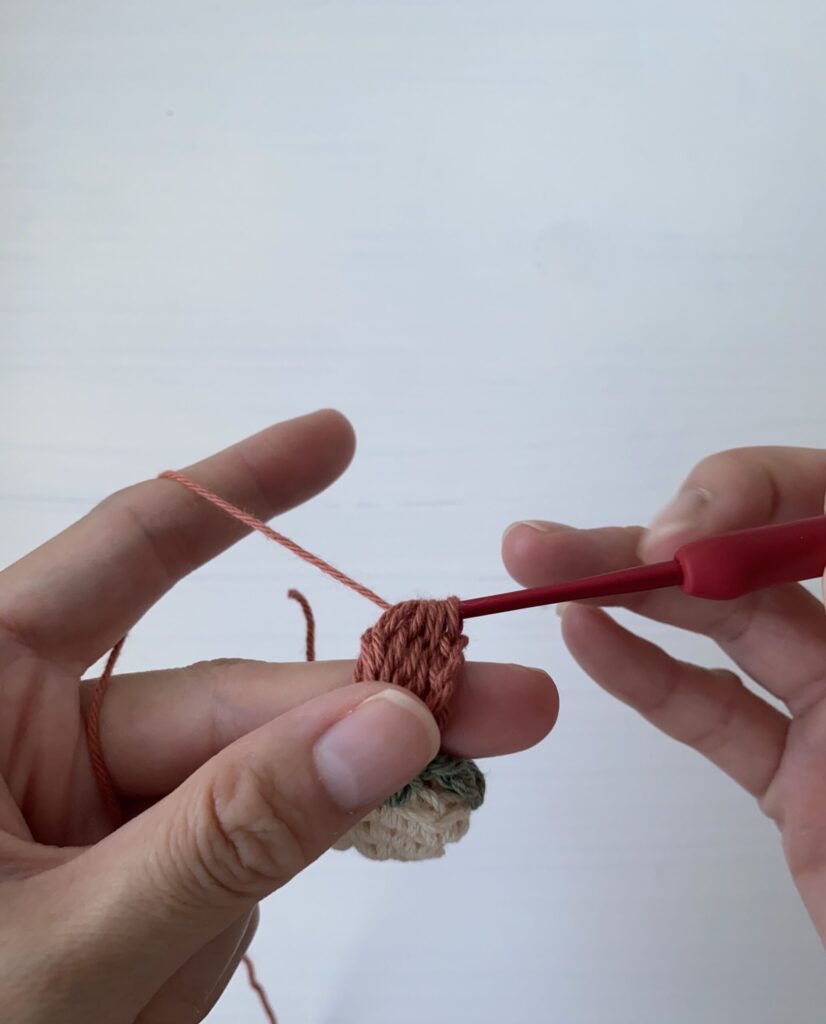

前の段で作ったV字模様の、鎖編み1目の空間に針を入れます。未完成な長編みを5回編み入れた後(針に糸が6本かかった状態)、一度にすべての糸を引き抜いて1つの目にまとめます。これが玉編みです。

4段目では、各V字の空間にこの玉編みを1つずつ編み入れていきます。

玉編みの間には鎖編みを2目入れてつなぎます。

これを最後まで繰り返し、最初の立ち上がりの目に引き抜いて完成です。

側面の仕上げと接着の工程(5〜7段)

チューリップ模様が完成したら、最後に本体の色に戻してコインケースの口部分を編みます。

5段目~7段目は、前の段のすべての目に細編みを1目ずつ編み入れるだけです。模様の上部を整え、ケースに深さを出すための工程になります。

7段目が終わったら、糸を適度な長さに残して切り、とじ針で編み地の裏側に隠して糸始末をしてください。

接着のポイント

編み地が完成したら、内側に丸く切ったフェルトなどを手芸用ボンドで貼り付けると、より丈夫でしっかりとした仕上がりになります。ボンドは付けすぎず、薄く均一に伸ばすのがきれいに仕上げるコツです。

可愛いコインケース編み図のポイントまとめ

- かぎ針編み初心者でも挑戦できるコインケースの編み図

- 必要な道具はかぎ針と毛糸、とじ針など基本的なものだけ

- 100円ショップの材料でも可愛く作れる

- まずは土台となる円を2段編む

- 各段の目数を確認しながら進めるのが成功の鍵

- 3段目はV字編みでチューリップの茎を表現する

- 糸の色を替えるタイミングを間違えないように注意

- 玉編みは未完成の長編みを一度に引き抜くテクニック

- 最後の3段は細編みで口部分を整える

- 編み終わりの糸始末はとじ針で丁寧に行う

- 内側に布を貼ると強度がアップする

- 毛糸の色を変えればオリジナリティが出せる

- 基本的な編み方の練習にも最適なレシピ

- 完成したらSNSなどで作品をシェアしてみよう

かぎ針編み作家𝘮𝘰𝘬𝘢𝘢𝘵𝘦𝘢です。

編み図がなくても編める、気軽で自由なかぎ針編みを提案しています。

はじめての方でも、暮らしの中でそっと楽しめるものづくりを目指しています。